Os melhores filmes de 2019

Mais um ano incrível para o Cinema

Redação - 29 de dezembro de 2019Palavra tão escorraçada por alguns (e menosprezada por outros), a diversidade foi a tônica desta lista. E assim foi em todos os níveis possíveis. Produções de cinco países foram citadas. Dirigidas por homens e mulheres, brancos e negros, veteranos sem nada a provar e jovens ainda com muita estrada pela frente em suas carreiras, os melhores filmes de 2019 não seguem padrões narrativos. Um vilarejo no interior, uma reimaginação da História ou algo tão simples quanto um divórcio: toda história tem potencial para ser uma boa história.

Com muita satisfação, o Plano Aberto apresenta o seu “top 10” do ano. Se você ainda não assistiu a todos, as férias de janeiro estão aí pra isso. Nos vemos de novo em 2020!

10) Amor Até as Cinzas (Jiang hu er nü)

10) Amor Até as Cinzas (Jiang hu er nü)

O filme de Jia Zhangke foi exibido no Brasil pela primeira vez em 2018, durante o Festival do Rio. Em 2019, chegou aos cinemas. Surpreendentemente, até mesmo nas grandes salas, como as da rede UCI. O retorno, claro, não foi grande, mas isso não quer dizer que “Amor Até as Cinzas” não seja bom.

O longa acompanha os desdobramentos da vida de um casal de criminosos. Após um conflito com uma gangue rival, a mulher acaba presa e, ao ser liberta, vai em busca de seu amado, que agora está em outro estágio de sua vida, em outro relacionamento e com outras ambições.

Zhangke utiliza o cenário da China pós-Olimpíadas para estudar a relação dos personagens com os espaços, o vazio, problemas estatais e, principalmente, as prisões nas quais os personagens se inserem. Sejam elas físicas ou emocionais.

9) Pássaros de Verão (Pájaros de verano)

9) Pássaros de Verão (Pájaros de verano)

O lindíssimo e impactante filme dos colombianos Cristina Gallego e Ciro Guerra oferece ao mundo detalhes da Colômbia que desconstroem o estereótipo de paraíso das drogas e dos bandidos que a mídia ocidental tem vendido. Visto por dentro da sociedade colombiana e das organizações familiares que a constituíram originalmente, o problema do tráfico aparece no filme como o desencadeador de guerras internas entre colombianos, algo grave o suficiente para desnaturar a estrutura matriarcal que mantém os clãs unidos e a paz entre as pessoas.

“Pássaros de verão” aborda, de uma perspectiva decolonialista, uma questão que diz respeito a toda a América Latina, que é a destruição do tecido social e dos valores morais provocada pela entrada dos colonizadores no continente para explorar e retirar as riquezas que por séculos foram usufruídas em comunhão pelos componentes das diversas culturas originais.

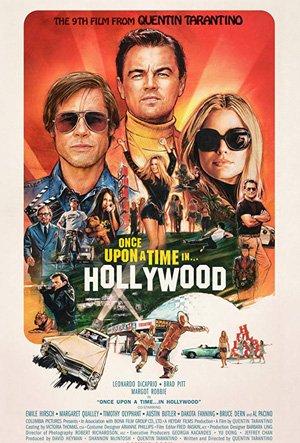

8) Era Uma Vez em… Hollywood (Once Upon a time… in Hollywood)

8) Era Uma Vez em… Hollywood (Once Upon a time… in Hollywood)

Cada um tem o seu Tarantino favorito. Talvez a alcunha de “gênio” seja desproporcional ao que o diretor entrega. Mas é inegável que o americano de 56 anos domina a técnica narrativa com uma fluidez maior do que a de quando chocou (e conquistou) o mundo com “Cães de Aluguel” e “Pulp Fiction”.

Seu novo filme recebeu críticas, até certo ponto pertinentes, pelas poucas falas dadas a Sharon Tate (Margot Robbie). Algo que o diretor retrucou de forma bastante deselegante em Cannes.

Mas o clímax de “Era Uma Vez em… Hollywood” (aquele clímax), é a prova de que Tarantino, na verdade, gosta de viver perigosamente. Sua releitura da História (já o fizera em “Bastardos Inglórios”) deixa o espectador, surpreendentemente, de coração leve. Certeiro.

7) História de um Casamento (Marriage Story)

7) História de um Casamento (Marriage Story)

Noah Baumbach (“Os Meyerowitz” e “Frances Ha”) é um dos maiores nomes do “Mumblecore”, subgênero do cinema alternativo focado nas relações interpessoais de histórias baseadas em diálogo.

“História de um Casamento” é o espaço ideal para Scarlett Johansson e Adam Driver exercitarem facetas interpretativas que simplesmente não cabem no “Império Disney” onde estão os Vingadores e Star Wars. Não há um alienígena tresloucado para destruir o Universo ou um tirano com poderes telecinéticos. Há apenas um casal entrando em processo de divórcio e descobrindo lados, um do outro, até então ocultos. A forma como Baumbach dá liberdade para os dois atores praticamente esquecerem das câmeras, ao mesmo tempo em que constrói cenas longas, permite tanto a Driver quando a Johansson crescer as mágoas, rancores e medos de seus personagens de modo palpável para o espectador.

6) A Vida Invisível

6) A Vida Invisível

O diretor Karim Aïnouz mostra clara preferência por descrever experiências de brasileiras lidando com o machismo da nossa sociedade. Em “A vida invisível”, o diretor desdobra as consequências desse machismo na vida de três mulheres: duas irmãs e sua mãe, as três profundamente infelizes graças a imposições morais definidas por seus pais e maridos.

Contando histórias que nos são bem familiares, o filme causa impacto por dois elementos fundamentais: um deles é o machismo mais violento disfarçado de proteção e cuidado, personificado no trabalho de Gregório Duvivier, que aproveita sua imagem de artista progressista para intensificar o absurdo das ações de seu personagem.

O outro está nos massacrantes quinze minutos finais, em que Fernanda Montenegro ocupa todos os espaços comunicando de maneira inesquecível a perplexidade e o desespero de uma vida desperdiçada em função da imagem social dos outros, que continuam a fazer o mal mesmo depois de mortos.

5) Ad Astra: Rumo às Estrelas

5) Ad Astra: Rumo às Estrelas

James Gray volta a afirmar através de um filme o talento único que faz dele talvez o melhor cineasta da geração de americanos surgida nos anos 90. Sua primeira ficção científica representa mais um passo numa carreira que, ao mesmo tempo, estuda os gêneros do cinema e a tragédia da condição humana.

Roy McBride é um astronauta que sonha em manter vivo o legado de seu pai, desaparecido há anos. Roy recebe a oportunidade de ir até Saturno, onde seu pai mandou os últimos sinais de vida. Sua jornada o fará encontrar os limites da civilização e da própria psique.

Gray faz um filme de exploração quase oposto ao seu anterior, “Z: A Cidade Perdida“, utilizando novamente a relação pai e filho como algo basilar na formação do protagonista mas, dessa vez, sob a perspectiva do filho. Trazendo o pai como uma figura antagônica, Gray consegue não só fazer uma bela jornada digna de Joseph Conrad, como também uma análise da masculinidade e do heroísmo americano, e como esses fatores suprimem a personalidade humana.

4) Bacurau

4) Bacurau

Kleber Mendonça Filho (em parceria com Juliano Dornelles) sabe como poucos forçar a elite brasileira a se olhar no espelho. Que melhor forma de descrever a cena onde os americanos dizem aos brasileiros – do Sul – que “não, vocês não são como nós, vocês são como eles”?

A homenagem “abrasileirada” ao cinema de John Carpenter mostra um futuro próximo cada vez mais possível num vilarejo aparentemente condenado a desaparecer. É a quase teimosia de sobreviver (esta, nada ficcional) que movimenta um filme definitivamente inesperado, mas altamente questionador de um mundo que tem abraçado a extrema direita.

Entre outras qualidades, o brilho de Bacurau está nos detalhes transgressores: o comportamento sexual livre e sem culpa dos habitantes da vila, o guerreiro que se feminiliza para ir à batalha e as pessoas conectadas pela internet num lugar que sequer está no mapa.

3) Nós (Us)

3) Nós (Us)

2019 foi o ano em que filmes que descrevem oposições sociais tiveram destaque. Entre eles, “Nós” desconstrói a ilusão de que existe uma produção linear de riqueza no mundo, e que os ganhos propagandeados pelos governos de base capitalista são para todos. Ledo engano: para cada pessoa que enriquece, há muitas que empobrecem na mesma velocidade.

“Nós” narra o processo de constatação de uma dessas pessoas acerca da miséria produzida para que ela tivesse uma vida confortável e segura. Para Jordan Peele, esse processo é uma verdadeira narrativa de terror, e por isso suas obras se incluem numa tendência importante do Cinema de mostrar que mazelas reais do mundo, como o racismo, a desigualdade social e o desmatamento, é que são o verdadeiro terror.

Após “Corra!”, que desenvolve o mesmo argumento, com “Nós” Peele realiza mais um brilhante trabalho, que sobe mais ainda de nível com a atuação espetacular de Lupita Nyong’o.

2) O Irlandês (The Irishman)

2) O Irlandês (The Irishman)

Martin Scorsese não teve o seu ponto alto em 2019 quando disse que os filmes da Marvel estavam mais para “um parque de diversões” do que para Cinema. A despeito da chuva de críticas (a maioria, sem um décimo do embasamento do diretor), Scorsese fecha o ano com uma das obras-primas de sua extensa filmografia.

Capaz de resgatar os gênios adormecidos em Robert De Niro e Al Pacino e – literalmente – tirar Joe Pesci da aposentadoria, “O Irlandês” não é apenas um dos melhores filmes de 2019. É um documento sobre a brevidade da vida, a invencibilidade do tempo e a futilidade do poder.

É um filme que demonstra um processo de reflexão do diretor sobre temas que ele mesmo desenvolveu no passado: o poder, a máfia. Desta vez, Scorsese examina os intestinos do estilo mafioso de ser, pondo a nu a masculinidade tóxica, os preconceitos raciais e o vazio de valores que caracterizam a tradição da Cosa Nostra.

1) Parasita (Gisaengchung)

1) Parasita (Gisaengchung)

Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, a obra de Bong Joon Ho leva também a Claquete de Ouro 2019 do Plano Aberto por, dentre outros fatores, reunir de tudo um pouco: é um filme engraçado, tenso, assustador e tocante.

Seguindo a tendência forte do Cinema de discutir as desigualdades sociais, “Parasita” chega aos brasileiros como um documento que desfaz a ilusão de que a Coréia ao Sul é o paraíso do desenvolvimento capitalista. Pode até ser para alguns mais abastados, mas a pobreza está lá para atrapalhar a campanha soft power do governo.

O que é real sobre a Coreia do Sul todo cinéfilo sabe: do país vem alguns dos melhores filmes da atualidade, e “Parasita” se encontra entre eles por problematizar a sociedade já no título: quem serão de fato os parasitas que vivem às custas do trabalho dos outros? Como toda obra de Arte verdadeira, “Parasita” apenas propõe as perguntas necessárias para entendermos nosso mundo cheio de contradições.